一、空天地协同架构:构建三维立体监测网络

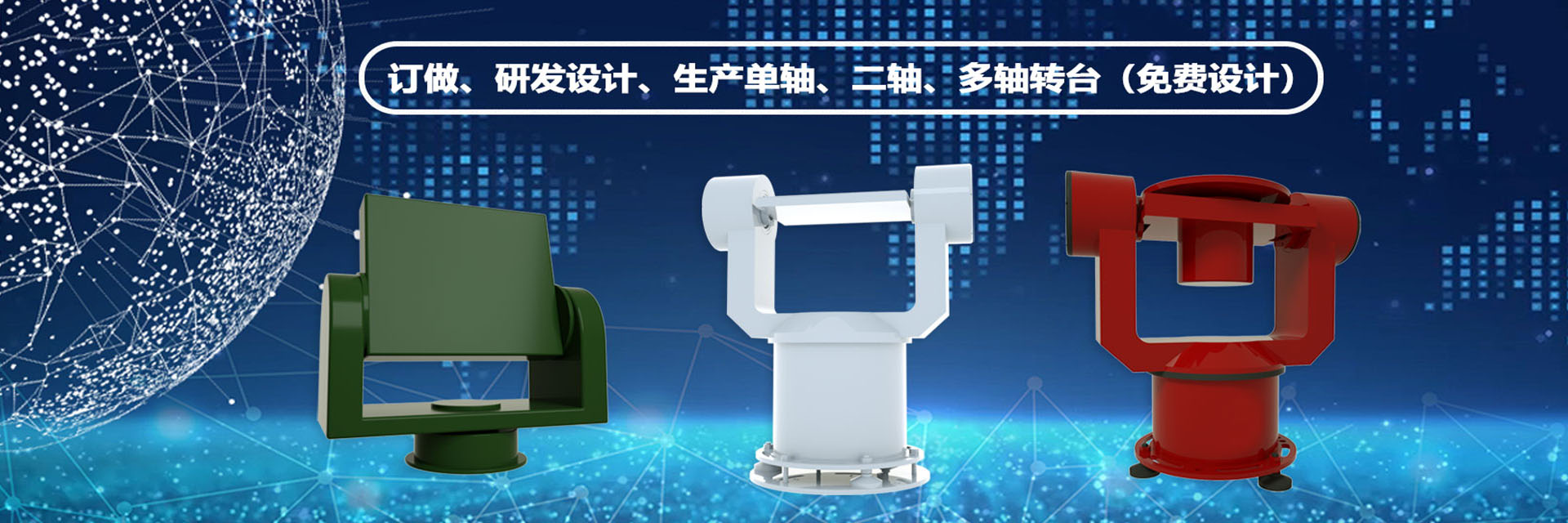

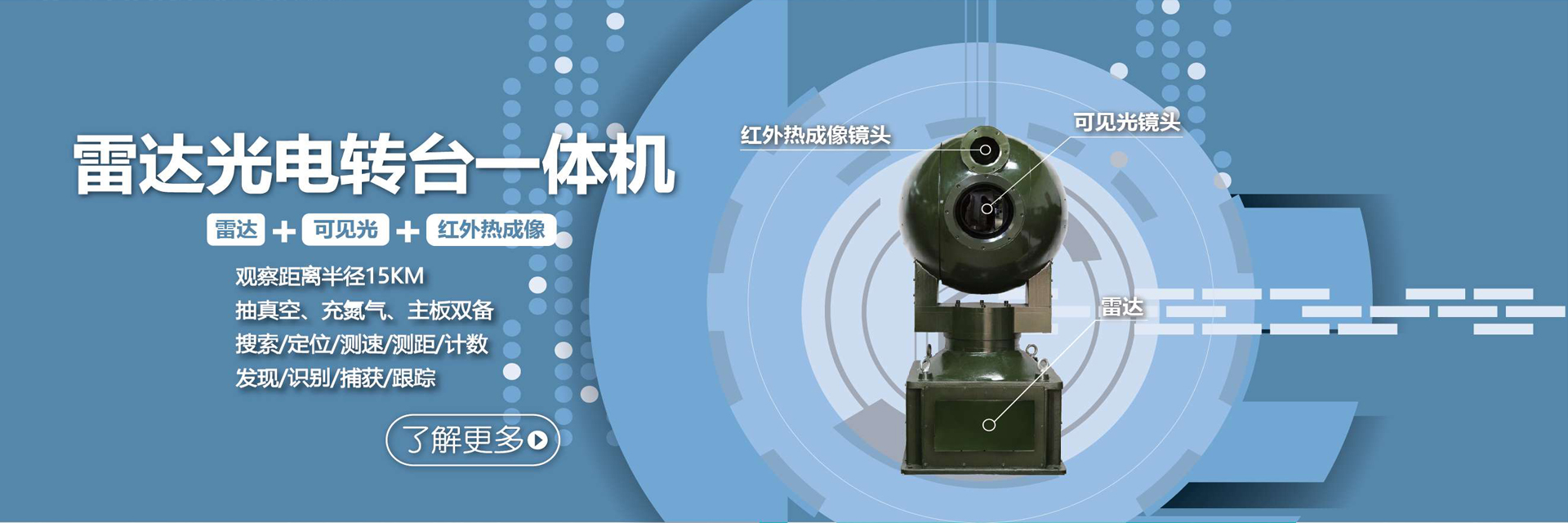

地面光电转台:部署于变电站、杆塔等关键位置,搭载激光测距模块(±0.1 米精度)与红外热成像仪(±0.3℃测温精度),可对 5 公里内的输电线路接头、绝缘子等设备进行全天候监测。在某 110kV 变电站,转台通过激光测距实时监测隔离开关触头间距变化,结合红外热成像数据,提前 72 小时预警接触不良隐患,避免了设备烧损事故。

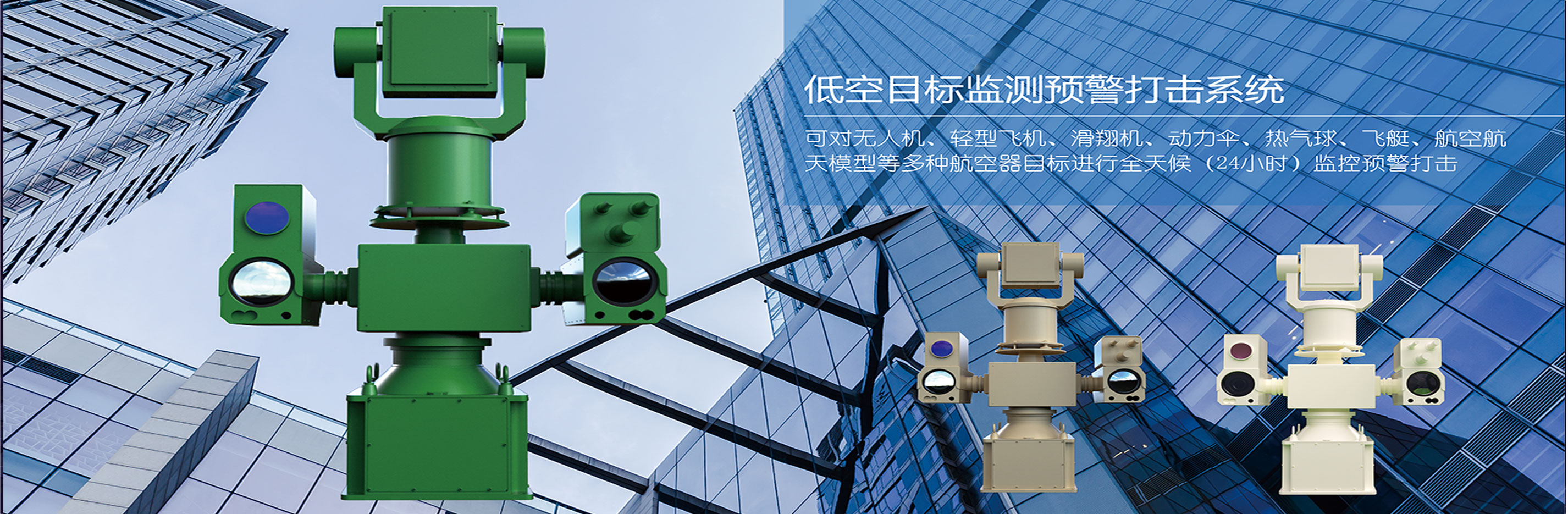

空中无人机集群:无人机搭载轻量化激光雷达与 4K 可见光相机,通过OPC UA 协议与地面转台实时联动。当转台检测到异常时,无人机自动起飞并按照深度强化学习(DRL)路径规划算法(如 DDPG 模型)飞抵目标区域,进行精细化巡检。在跨江输电线路巡检中,无人机群通过MADRL 多智能体协同算法,形成蜂窝状覆盖网络,单次巡检效率提升 60%。

云端智能平台:基于数字孪生技术构建电网三维模型,集成转台与无人机回传的激光点云、红外热像、可见光视频等数据,通过时空对齐算法生成设备健康度图谱。某省级电网应用后,缺陷识别准确率从 75% 提升至 98.7%,人工复检成本降低 45%。

二、激光测距数据传输:突破距离与环境限制

边缘智能预处理:在无人机端部署自编码器(AE)模型,对激光点云数据进行压缩(压缩比 10:1),同时提取目标特征(如导线弧垂、金具形变)。经边缘处理后,原始 1GB 的点云数据可压缩至 100MB 以内,在 50kbps 带宽下仍能保持关键信息完整。

动态编码策略:采用H.265 编码 + 注意力机制动态码率调整,根据网络状况实时分配带宽。在卫星通信链路中,优先传输激光测距数据(压缩比 20:1),可见光视频通过抽帧技术降至 5fps,确保核心监测数据持续回传。在新疆无人区测试中,数据传输成功率保持 99%,延迟稳定在 200ms 以内。

多级冗余通信:构建 “5G + 光纤 + 北斗短报文” 三位一体通信网络。当 5G 信号中断时,北斗短报文自动接管,传输激光测距关键数据(如杆塔倾斜角度),确保指令无间断。在某特高压线路巡检中,系统在暴雨导致光纤中断的情况下,仍能通过北斗链路完成设备状态回传,响应时间≤3 秒。

三、复杂环境适应性:技术落地的关键支撑

强电磁干扰环境:转台采用WAPI 2.0 协议与动态跳频技术,在 500kV 变电站等强电磁环境中,通信误码率控制在 10^-8 以下,激光测距数据传输延迟≤10ms。某变电站实测显示,在雷达站电磁干扰下,转台仍能稳定回传数据,误报率为 0。

高空高速场景:无人机搭载抗震动激光测距模块(通过 5G 振动测试),在 120km/h 风速下,激光测距精度误差≤0.2 米。在跨山输电线路巡检中,无人机群通过姿态校正算法(基于 IMU 数据),消除飞行颠簸对测距的影响,导线弧垂测量误差 < 2cm。

极端气候条件:转台采用 **-50℃防冻加热系统 ** 与 IP67 防护等级设计,在高原极寒地区连续运行 365 天,激光测距模块无结霜、无漂移。在海拔 4500 米的哨所,设备对绝缘子裂纹的检测精度达 0.1mm,较传统人工巡检效率提升 20 倍。

四、实战效能验证:技术价值的量化体现

巡检效率:无人机与转台协同作业后,单台设备日均巡检里程从 8 公里提升至 50 公里,某省级电网年巡检成本降低 3000 万元。

故障识别:激光测距与红外热成像融合技术使设备隐患识别准确率从 65% 提升至 99.2%,某 220kV 线路通过激光点云分析,提前发现导线断股隐患,避免了线路断线事故。

数据价值:云端存储的激光点云数据可用于三维建模与缺陷预测。通过分析 3 年历史数据,系统成功识别出 5 处季节性覆冰高危区域,预警准确率达 95%。