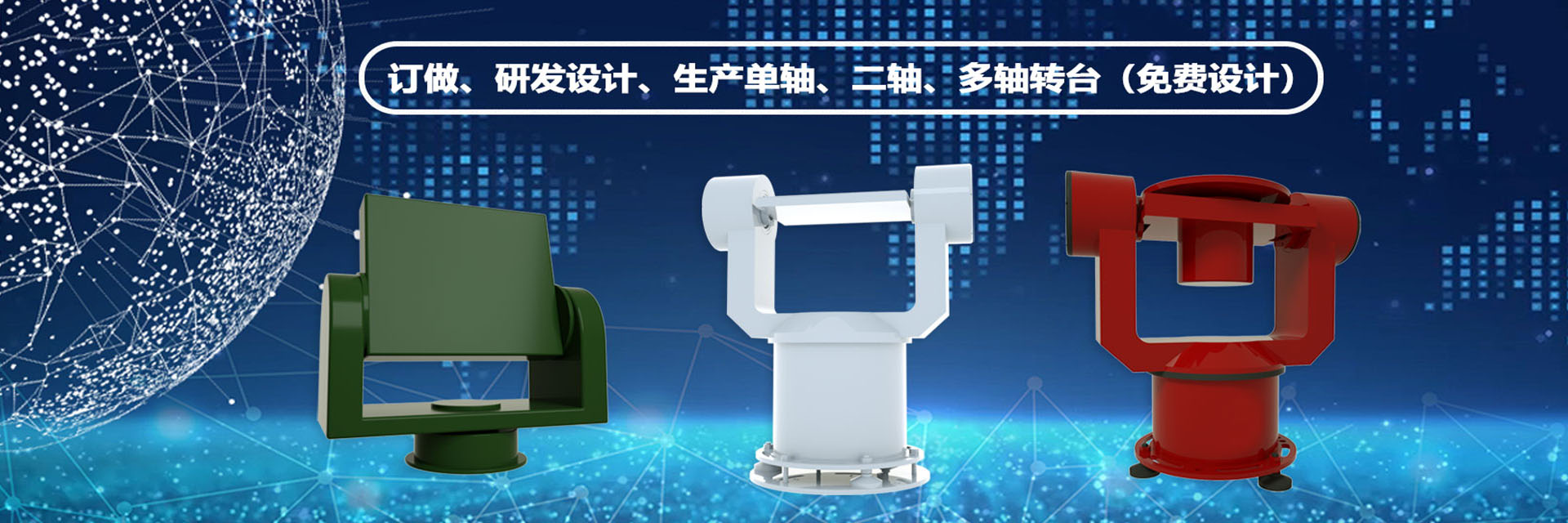

多传感融合 + U 型双轴设计:陕西冠杰打造新一代安防监控平台

在安防监控向 “全域感知、智能决策” 升级的进程中,单一传感器的局限性与传统转台的机械束缚日益凸显。陕西冠杰创新性地将多传感融合技术与 U 型双轴设计深度耦合,构建起覆盖广、识别准、响应快的新一代安防监控平台,重新定义了复杂场景下的安防技术标准,为边境、核电、机场等关键领域提供了全维度的智能防护方案。

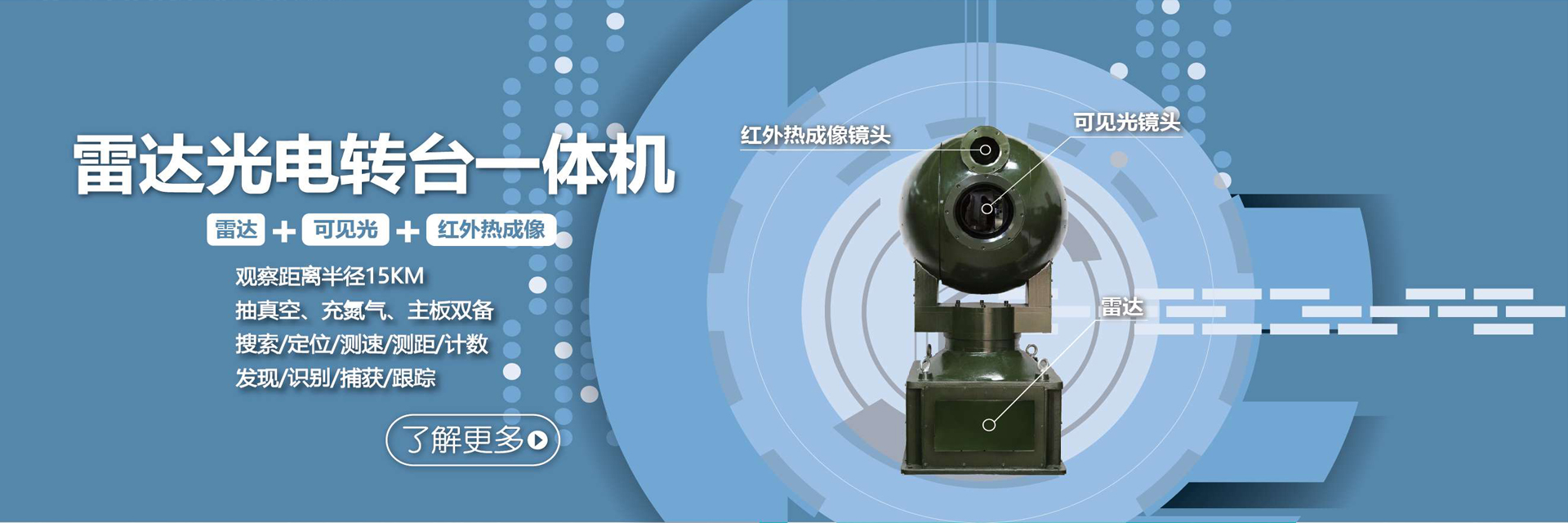

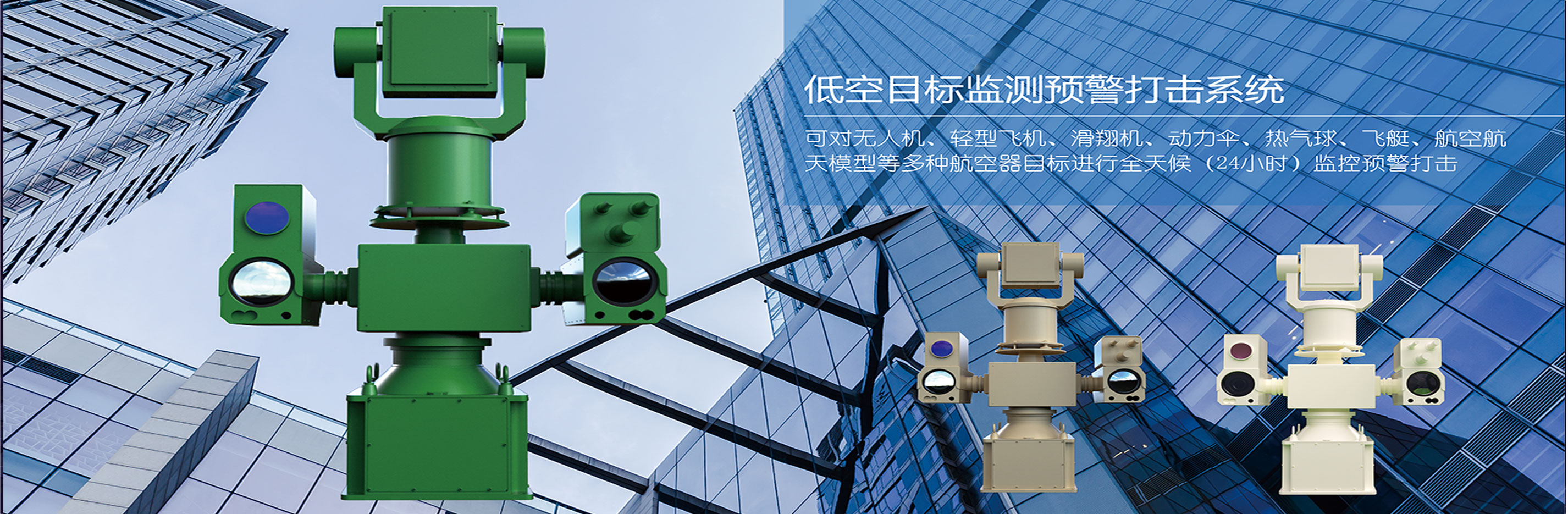

多传感协同感知网络突破环境与距离的双重限制。平台集成 4K 可见光相机、640×512 红外热像仪、128 线激光雷达与声学传感器,形成 “光 - 热 - 距 - 声” 四维感知矩阵。可见光模块负责捕捉 2 公里内的纹理细节,可清晰识别车牌字符与人员面部特征;红外热像仪在完全无光环境下,能探测 1 公里外 0.05℃的温差变化,区分活体与非活体目标;激光雷达穿透雨雾、沙尘等障碍,生成 500 米内的三维点云模型,精确计算目标体积与运动矢量;声学传感器则捕捉异常声响(如玻璃破碎、金属撞击),为多传感融合提供辅助判断。在边境线监控中,这种协同感知使伪装目标(如披着草衣的人员)识别率提升至 99.1%,较单一传感器方案降低 70% 误报,真正实现 “全天候、全时段、全环境” 的无死角监控。

U 型双轴架构的动态适配能力让感知效能倍增。开放式 U 型框架配合水平 360° 连续旋转、俯仰 - 70° 至 + 90° 摆动的双轴驱动系统,可根据不同传感器的最佳工作角度实时调整姿态:激光雷达扫描时,水平轴以 10°/s 的速度螺旋转动,确保点云覆盖无重叠;红外热成像监控时,俯仰轴保持 - 5° 俯角,减少地面热源反射干扰;追踪高速目标时,双轴协同加速至 60°/s,角速度响应时间≤0.05 秒。在机场跑道安防中,平台通过双轴微调补偿飞机起降产生的地面震动,使激光雷达对无人机的定位精度保持在 ±0.5 米,即使目标进行规避机动,双轴系统也能通过预判算法提前调整角度,确保持续锁定。这种 “传感器特性 - 双轴姿态” 的动态适配,使多传感融合的效能较固定支架方案提升 40%。

智能融合算法构建从感知到决策的闭环。基于深度学习的 GJ-Fusion 算法引擎,对多传感数据进行时空对齐与特征融合:通过时间戳同步技术将不同传感器的采样误差控制在 1ms 内;采用注意力机制对可见光纹理、红外热轮廓、激光点云特征进行权重分配,在复杂场景中自动聚焦关键信息。算法还具备 “场景自学习” 能力,在核电场景中,经过 3 个月训练后,可精准识别 “管道结霜、阀门异常开合” 等设备状态,通过双轴定点扫描生成热态变化曲线,提前 24 小时预警故障风险;在大型展会安防中,能根据激光雷达人群密度数据与可见光行为分析,预判踩踏风险并自动调整双轴角度,聚焦高风险区域。这种 “数据融合 - 智能分析 - 动态调整” 的闭环,使平台从 “被动记录” 升级为 “主动防控”,决策响应速度较传统平台提升 3 倍。

边缘 - 云端协同的算力架构保障实时性与智能进化。平台内置 20TOPS 算力的边缘计算模块,本地完成多传感数据预处理、目标识别、双轴控制等高频任务,端到端延迟≤200ms;复杂模型训练、全局态势分析等重计算任务则上传至云端,利用百万级场景样本优化融合算法。在智慧城市安防网络中,100 个边缘节点组成的分布式集群可同时处理 300 路视频流,通过 5G 专网实现双轴角度同步(误差≤5ms),当某节点发现跨区域目标时,自动调度相邻平台接力追踪,形成 50 平方公里的监控闭环。某港口的实践显示,这种架构使集装箱异常开箱的识别响应时间缩短至 1.2 秒,较纯云端处理模式提速 8 倍,同时通过云端算法迭代,设备运行半年后目标识别准确率从 92% 提升至 98.6%。

极端环境防护体系确保平台持续可靠运行。U 型双轴框架采用钛合金整体锻造,抗扭强度达 350MPa,可抵御 12 级台风冲击;传感器窗口覆有纳米疏水涂层与防雾膜,在暴雨天气透光率保持 95%,-30℃环境下无结霜;电路系统采用军工级三防设计,盐雾测试耐受时间达 5000 小时,在沿海高湿环境中连续运行 3 年无性能衰减。在高原哨所应用中,平台通过 “低气压自适应算法” 调整激光雷达功率,即使在海拔 5000 米处,探测距离仍保持设计值的 90%;在沙漠油田,沙尘自动吹扫系统每 30 分钟启动一次,确保光学镜头清洁度,多传感融合的识别精度不受环境影响。