陕西冠杰定制化双轴 U 型光电转台助力光电探测与目标跟踪

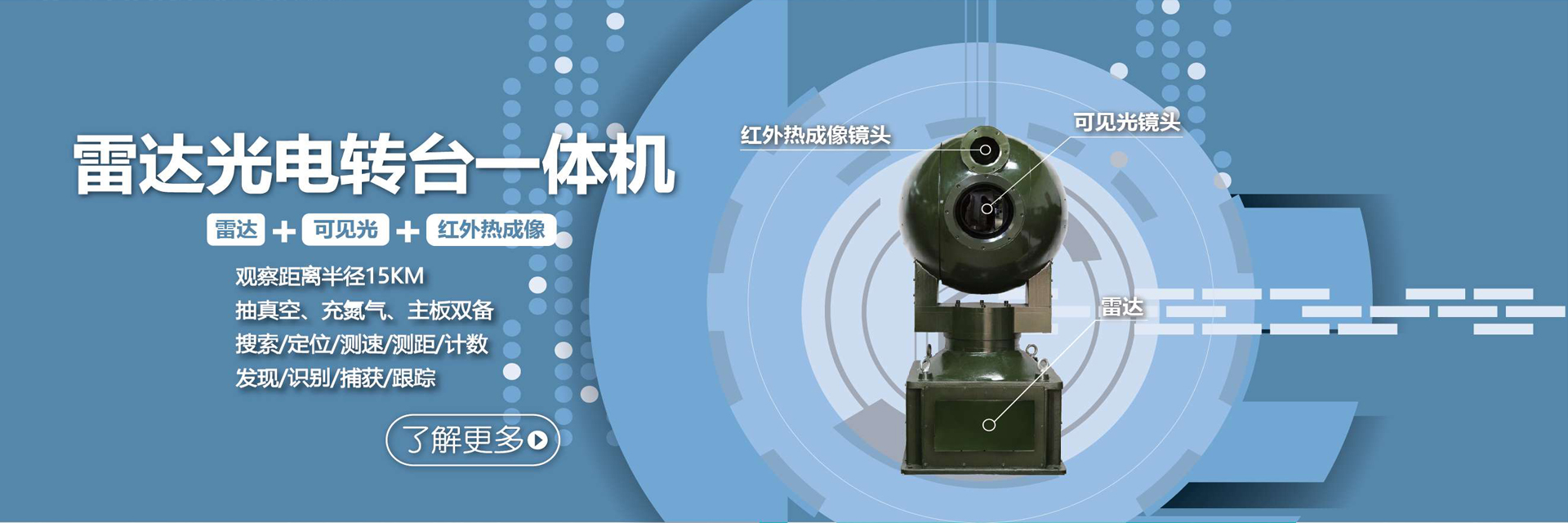

一、定制化超精密架构:光电探测的物理根基

双轴驱动系统优化:根据客户需求可选配直驱电机或谐波减速器传动方案。军工场景定制的 “高速追踪型” 转台,最高转速达 120°/s,可快速锁定突发目标;工业检测场景定制的 “超精密型” 转台,定位误差≤0.005°,满足微米级检测需求。某导弹制导测试转台通过优化传动链惯量匹配,将目标捕获时间从 2 秒缩短至 0.8 秒。

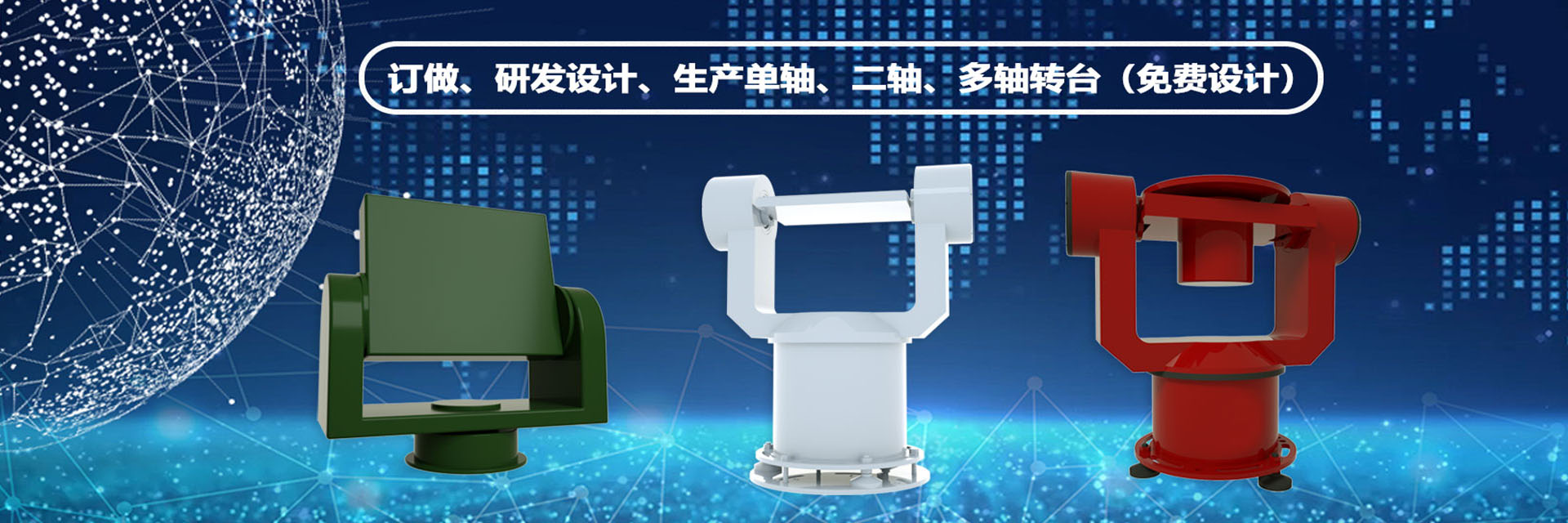

光学接口模块化设计:提供标准 C 接口、F 接口及定制化光学安装界面,兼容可见光镜头(焦距 5-500mm)、红外热像仪(3-12μm 波段)、激光雷达(测距精度 0.1mm)等多类型传感器。某科研团队定制的 “多光谱转台”,可同时搭载可见光、红外、紫外镜头,实现对目标的多维度光电特征采集。

环境适应性重构:针对极端环境开发专属防护方案:极寒地区采用石墨烯发热膜与低粘度润滑脂(-50℃启动时间<15 秒);高热环境配置液冷散热系统(+65℃芯片温度≤45℃);沿海高湿区域使用钛合金防腐外壳(盐雾腐蚀测试 5000 小时无损伤)。某南海岛礁部署的转台,在强台风与高盐雾环境中连续运行 8 年,精度保持率达 98%。

二、智能光电融合技术:目标跟踪的核心引擎

跨模态目标关联算法:基于深度学习的目标特征提取模型,可同步分析可见光的纹理特征、红外的温度特征、激光雷达的三维特征,实现对目标的跨传感器精准关联。在城市复杂背景中,该算法对 “伪装人员” 的识别准确率达 95%,较单传感器方案提升 30%。

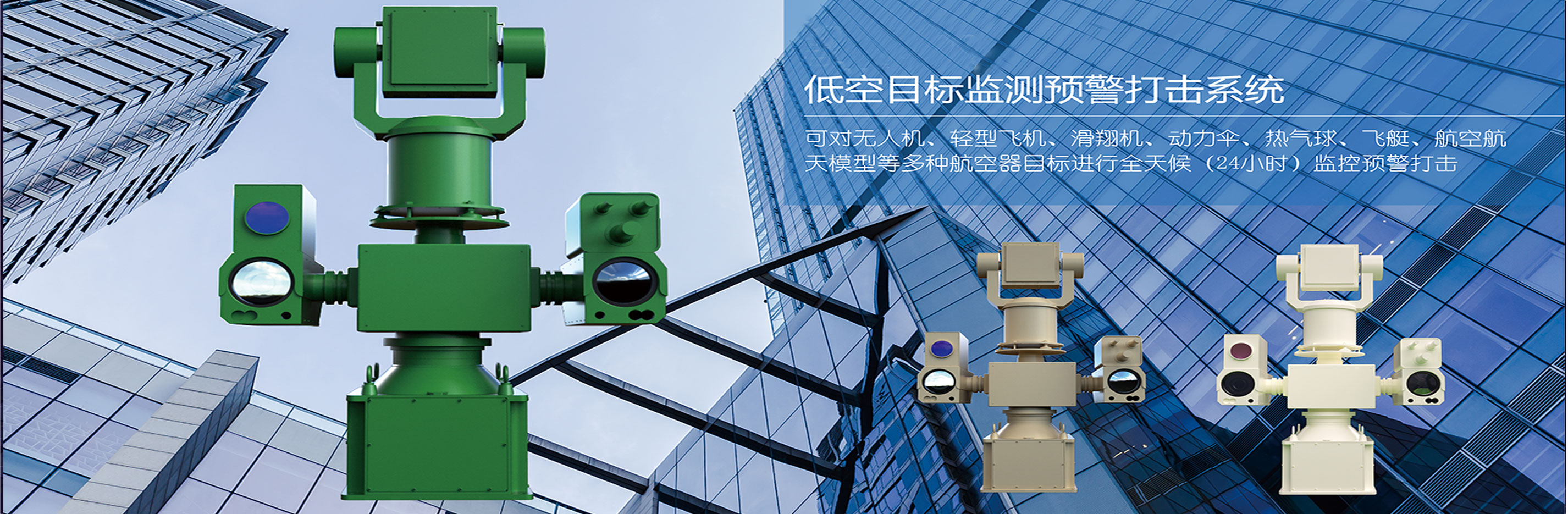

抗干扰跟踪策略库:内置 “遮挡补偿”“快速重捕”“噪声滤波” 等 12 种跟踪策略,可根据目标运动特性自动切换。在无人机反制场景中,转台对 “低空突防 + 机动规避” 的无人机目标,跟踪成功率达 92%,较传统 PID 控制算法提升 50%。

预测性跟踪控制技术:利用长短期记忆网络(LSTM)对目标历史轨迹建模,提前 1 秒预测运动趋势,结合前馈控制算法消除机械滞后,实现对高速目标(如导弹、赛车)的 “零延迟” 跟踪。某汽车风洞测试转台,对 200km/h 行驶的测试车辆跟踪误差<10cm,为空气动力学研究提供精准数据。

三、全流程定制化服务:从需求到落地的精准匹配

(一)深度需求解析与方案设计

三维场景仿真:通过 OptiSystem 光学仿真软件与 MATLAB 控制算法仿真,提前验证转台在客户实际场景中的性能表现。某机场定制的 “无人机反制转台”,通过仿真优化跟踪路径,将目标锁定时间缩短至 1.2 秒,较预期提升 40%。

快速原型开发:利用 3D 打印技术制作转台结构原型,72 小时内完成传感器安装适配测试。某高校科研团队定制的 “超低温转台”,通过原型验证发现光路冷凝问题,优化后在 - 180℃环境中实现无冷凝成像。

(二)精密制造与严苛测试

军工级工艺保障:关键零部件采用磁流变抛光、离子束刻蚀等精密工艺,表面粗糙度达 Ra≤0.1μm;装配过程使用激光干涉仪进行实时校准,确保双轴垂直度误差<5 弧秒。

全寿命周期测试:每台转台需通过 1000 小时连续跟踪测试(精度衰减<0.002°)、500 次温度循环测试(-40℃~+70℃)、振动冲击测试(符合 GJB 150A 标准)。某工业检测转台通过 10 万次全行程寿命测试,传动部件磨损量<0.001mm,可靠性达军工标准。

(三)持续运维与能力升级

远程健康管理:通过物联网模块实时监测转台运行状态,内置故障诊断专家系统,可自动识别 90% 以上的潜在问题。某边防部队转台通过远程诊断提前发现编码器异常,避免了一次重大勤务中断。

算法在线升级:支持通过云端推送新算法模型,某科研机构转台升级 “多目标优先级分配算法” 后,同时跟踪目标数量从 16 个提升至 32 个,研究效率提升 50%。

四、行业应用场景:专业价值的多元化呈现

(一)军工侦察与打击链融合

导弹导引头测试:为某型空空导弹定制的转台,模拟战斗机机动轨迹,配合导引头测试,将导弹脱靶量降低 20%,助力某型武器系统提前列装。

光电火控系统集成:与车载光电观瞄系统深度融合,在复杂地形中对移动目标的跟踪误差<0.1m,某装甲车辆应用后,动对动射击命中率提升 35%。

(二)工业智能检测

半导体晶圆缺陷检测:定制的 “纳米级转台” 定位精度达 ±1μm,配合显微镜头实现对晶圆表面 50nm 级缺陷的自动检测,某芯片厂应用后,良率提升至 99.98%,年增收益超 2 亿元。

航空发动机叶片检测:搭载激光位移传感器的转台,在 3g 振动环境中保持 0.005° 稳定跟踪,实现对涡轮叶片型面误差的动态测量,检测效率较传统三坐标测量提升 10 倍。

(三)科研与特种观测

天文目标跟踪:为射电望远镜定制的赤道仪转台,跟踪误差<0.3 角秒,支持长曝光拍摄河外星系,协助天文学家捕获距地球 10 亿光年的星系细节。

生物荧光显微追踪:微纳转台定位精度达 50nm,配合荧光显微镜实现对活细胞内病毒颗粒的实时跟踪,某生物实验室应用后,病毒传播机制研究周期缩短 60%。

五、未来技术演进:定制化的无限可能

量子惯性导航融合:通过原子干涉仪提升绝对定位精度至 10nm 级,满足量子计算设备的超精密对准需求。

自修复材料应用:开发形状记忆合金传动部件,在受到冲击导致精度偏移时,可自动恢复至初始状态,提升设备战场生存能力。

边缘 AI 算力重构:集成可重构计算芯片(如 Xilinx Versal),根据任务需求动态分配算力资源,实现 “同一硬件,不同算法” 的快速切换。